教育援青如同一条反哺的河流,让先进的教育理念和教育资源得以跨越千山万水,抵达这片需要滋养的土地。

从书声琅琅的校园课堂,到传经送宝的支援学校;从教学研讨的思想火花,到口传心授的引领带动;从科技引领的AI课堂,到启迪探索的实验台前……一个个推动教育发展的建设项目,一节节培养学生心智的科学课程,一个个革新教学的探索实践,一项项教学课题的立项研究,无不展现着教育援青的初心如磐和丰硕成果。多年来,各方援青力量用坚守与奉献,护佑着高原学子追梦的航船,用辛勤耕耘与忘我付出,点燃了引领青海教育迈步现代化的希望之光。

教育援青夯实基础教育。省委组织部援青办供图

教育援青夯实基础教育。省委组织部援青办供图

牢记嘱托使命润高原

“包括教育在内的东西部协作和对口支援取得显著成效,充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的优势,充分体现了中华民族大家庭的温暖。”

“上海援建的这所中学,培养来自果洛牧区的各民族孩子,成效明显,意义深远。”

2024年6月18日至19日,习近平总书记再次来到青海考察,第一站就前往果洛西宁民族中学看望师生,了解青海深入推进教育工作东西部协作和对口支援、加强铸牢中华民族共同体意识教育等情况。从此,这里发出了教育东西部协作和对口支援的时代最强音,“讲好三个故事”深深地融入孩子们的心灵。

果洛西宁民族中学,这里承载着果洛藏族自治州各族人民对教育的殷切期盼。

2022年7月,7位来自上海的援青教师“逆流而上”,用黄浦江的水,为这群走出深山求学的孩子,描绘了一幅更加斑斓的梦想画卷。

学子们心中憧憬的种子,离不开上海援青教师的悉心浇灌。援青教师钟祖华还记得,刚到学校的时候,很多孩子汉语基础很薄弱,对有大量古汉语的历史材料理解起来更是困难重重。面对困境,钟祖华调整上课节奏和重心,上课时更加注重对文本的解读,逐字讲解,并在教学中融入青海、果洛的历史元素,以激发孩子们的兴趣。

孩子的成长潜力需要老师的引导,教育援青的可持续发展需要机制的支撑。

教育人才“组团式”援青工作启动以来,援青六省市尽其所能支援帮扶,“组团式”教育援青实现了从“点上突破”到“面上提升”、从“短期见效”到“持续发展”的青海实践,为民族地区教育高质量发展提供可借鉴样本。

高站位谋划——对口援青六省市累计选派上千名教师和专家学者支援帮扶,接收8900余名青海高中(中职)生异地就读,省属5所本科高校分别与23所对口支援高校以及有关企业签署合作协议,六省市44所职业院校与我省15所职业院校建立“组团式”帮扶关系,王光谦、史培军、史元春、涂清云、霍雄飞等一大批优秀专家学者到青海高校担任领导职务。

强机制推动——青海省教育厅等部门先后制定印发2024—2026年“组团式”援青工作要点、支援帮扶学校“一校一方案”等指导性文件10余份,成立“党委政府+教育主管部门+受援(受扶)学校+支援帮扶团队”四级联动机制。

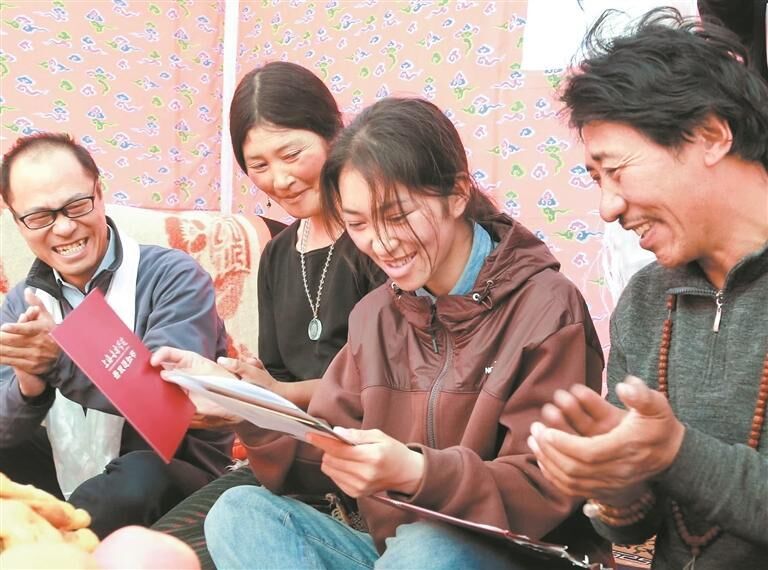

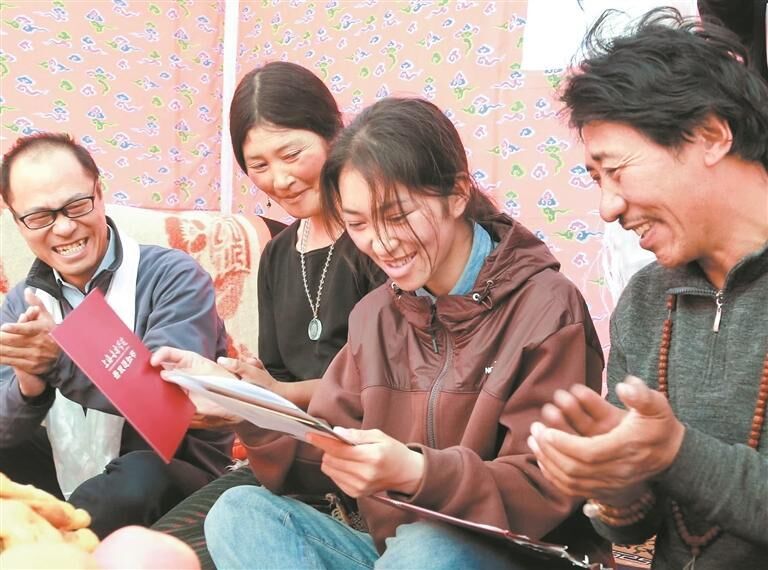

抓机遇突破——教育援青纳入中央“组团式”支援范围,7所协商支援学校成为首批入选学校。借助上海对口支援果洛机制,探索建立青海省特色音乐思政和少数民族拔尖音乐人才培养和创新发展新模式及青海协作计划,成功让果洛籍孩子麻切仁措成为上海对口援青以来首位考入上海音乐学院的青海涉藏地区学生。

教育援青圆高原学子音乐梦。省委组织部援青办供图

教育援青圆高原学子音乐梦。省委组织部援青办供图

夯实基础教育强根基

建设教育强国,基点在基础教育。基础教育是培养人才的孵化器,是提升地方竞争力的底层支撑。

多年来,北京、上海、天津、山东、江苏和浙江等支援帮扶省市尽其所能,在改善受援地教育硬件设施的基础上,将重心放在了发展规划、思路指导、教学改革、管理创新和人才培养上。从课堂到实验室,从理论到实践,一批批援青教师用智慧与汗水浇灌着青海基础教育的根茎,让知识的枝叶在雪域高原向阳生长。

2025年,9所“组团式”帮扶高中高考本科上线率由2024年的32.53%上升到50.57%,5所“组团式”支援学校高考本科上线率由2024年68.2%上升到70.93%。位于海拔4000米的黄南藏族自治州泽库县第一高级中学今年高考本科上线率更是达到了77.39%,比去年增长近30%;海南藏族自治州职业技术学校近两年就业率持续稳定在94%以上。

骄人成绩的背后,是一批批教育援青人不懈奋斗的积累。

结合我省民族地区教育教学实际和学生特点,调整受援学校课程结构,增加实践和特色课程的比重,引入信息化教学手段,丰富学生学习体验……教育援青,让教学成绩实现从“分数跃升”到“质量提升”。

强化德育与理想信念教育,深化课程与教学改革,加强“体美劳”教育……教育援青,让学生成长实现从“单项灌输”到“多元绽放”。

果洛州民族高级中学成功斩获第十届全国青年科普创新实验大赛青海赛区优秀奖、TAI挑战赛项三等奖、“第七届未来媒体人创意实践活动”三等奖等荣誉就是青海学生素养得到全面提升的最好例证。

师严然后道尊。只有全面提升本地教师的教学理念和育人水平,才是整体提升青海教育质量的治本之策。

援青教师宁斌刚在海西蒙古族藏族自治州高级中学期间,带领援青团队深入指导当地教师,通过开展公开课、示范课、观摩课和听评等活动,主持省州课题、参加青海省论文评比等方式,提升当地教师教学水平。在他的带领下,海西州高级中学一批教学骨干与新星不断涌现,获得了各类业务评比省州市特等奖、一等奖等奖项。

“师徒结对”让本地教师在教育教学水平、技能专业成长、师德师风修养等方面得到了长足发展;64个名师工作室将教研方法、管理经验等“软件”留在了受援学校;“空中课堂”得以让本地教师“零距离”享受优质教育资源……教育援青,让教师发展实现从“输血帮扶”到“造血再生”。

强化党建引领与决策机制,完善“援青校长+中层管理+骨干教师”帮扶模式,构建规范化教学与管理体系……教育援青,让学校治理实现从“基础薄弱”到“全面提质”。

深耕学科高地育英才

建设教育强国,龙头是高等教育。高等教育是引领地方经济社会发展的关键力量。教育援青在推动基础教育质量提升的同时,更加高度重视高等教育的内涵式发展,致力于为青海培养更多高素质的专业人才。

依托对口支援西部地区高等学校计划,教育部统筹安排清华大学、北京师范大学、天津大学、南京大学等高水平大学对口支援青海本科高校,建立了“四个一”支援工作机制,青海本科高校与援青省市所属的10多所高校建立了帮扶合作关系,合力推动“组团式”对口支援工作提质增效。

北京化工大学、华东理工大学、上海交通大学、天津大学4所对口支援高校全力支持青海高等研究院建设,与省内高校、企业开展专项博士、硕士研究生联合培养和科研攻关。

青海理工学院、青海职业技术大学获批设立并实现招生,进一步改善了青海高等教育布局结构,填补了我省理工类本科大学的空白,全面打通了职业教育中高本衔接贯通的人才培养通道。

在支援高校的帮助下,一大批优秀专家学者担任青海高校院系负责人、学科带头人、研究生导师、兼职教授,青海高校博士一级学科授权点增加到14个,硕士学位授权点增加到110个,国家级、省级一流专业占比达到40%,近五年来,新增急需紧缺本科专业28个,理工类等应用型本科专业占比超过60%,学科专业建设取得重大突破。

服务地方发展是高校的天然使命和责任担当。青海高校充分用好支援合作高校人才学科优势,在关键技术攻关、重大项目研发等方面实现突破。青海大学成功选育14个优质牧草新品种,马铃薯良种在全国14个省区累计推广种植400多万公顷(6000多万亩);包虫病早期诊断检测方法填补了国际空白,高比例新能源电力系统协同自律调度控制系统成功应用于全国700多座风光场站,青海师范大学发布6款藏汉智能翻译系列App,截至目前达到用户量35万、访问量500余万次。青海民族大学3个蕨麻新品种累计种植面积达19万余亩(1亩≈0.0667公顷),在铸牢中华民族共同体意识等重点领域形成高水平研究成果多篇……青海高校服务高质量发展能力得到显著提升。

工学互济本领培栋梁

职业教育上连高等教育、下接基础教育,是教育中间的“腰”。只有职业教育的“铜腰”、脊梁真正挺起来、立起来,教育强国才能真正建立起来。在教育部大力支持下,北京、上海、天津、江苏、山东、浙江等援青6省(市)44所职业院校与我省15所职业院校建立“组团式”帮扶关系,签订《对口支援协议》和《三年帮扶工作方案》44份,助力青海职业教育“旧貌换新颜”。

青海职业技术大学获得全国“党建样板支部”和全国高校“活力社团”荣誉。申报2024年人文社科项目5项、中华职教社课题1项,与南京交通职业技术学院申报专业技术类孵化课题2项,有效提升专业建设水平和服务社会发展能力。青海建筑职业技术学院成立OBE试点专业建设领导小组及咨询委员会,首次立项OBE试点专业建设专业6个,申报青海省职业教育领域“昆仑英才高层次教育教学人才”——段向军名师工作室。青海农牧科技职业学院修订畜牧兽医、动物医学、农产品加工与质量检测等3个专业人才培养方案。西宁城市职业技术学院和青岛酒店管理职业技术学院联合编写《模拟导游》教材1部。

青海省教育厅还采取跨区域联合协作、定点帮扶等形式,持续深入推进铸牢中华民族共同体意识教育,在提升受援职校治理水平、优质专业建设、优质教学资源建设、培育骨干师资队伍、师生交往交流等方面深入开展交流研学等活动,全力提升我省职业院校内涵建设。

2023年,一则喜讯传遍高原瀚海——青海柴达木职业技术学院在全国职业院校技能大赛高职组“机电一体化赛项”中获得团体三等奖,实现了青海职业院校在全国“机电一体化技能大赛”这一赛项中零的突破。这一成果离不开马海龙和队友们的努力,更离不开援青教师封燕芳的付出与教导。

春晖遍泽桃李树,硕果满挂琼瑶枝。教育援青不仅为民族地区的孩子铺设了一条通往梦想的道路,也为青海的教育事业注入了新的活力。让我们铭记这份深情厚谊,感悟这份责任担当,传承这份宝贵精神。站在新的历史方位上,各方援青力量将继续书写山海同心的教育诗篇,用真情和智慧浇灌青海这片热土未来的希望。

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号