支持中国第一个核武器研制基地建设

修筑青藏公路

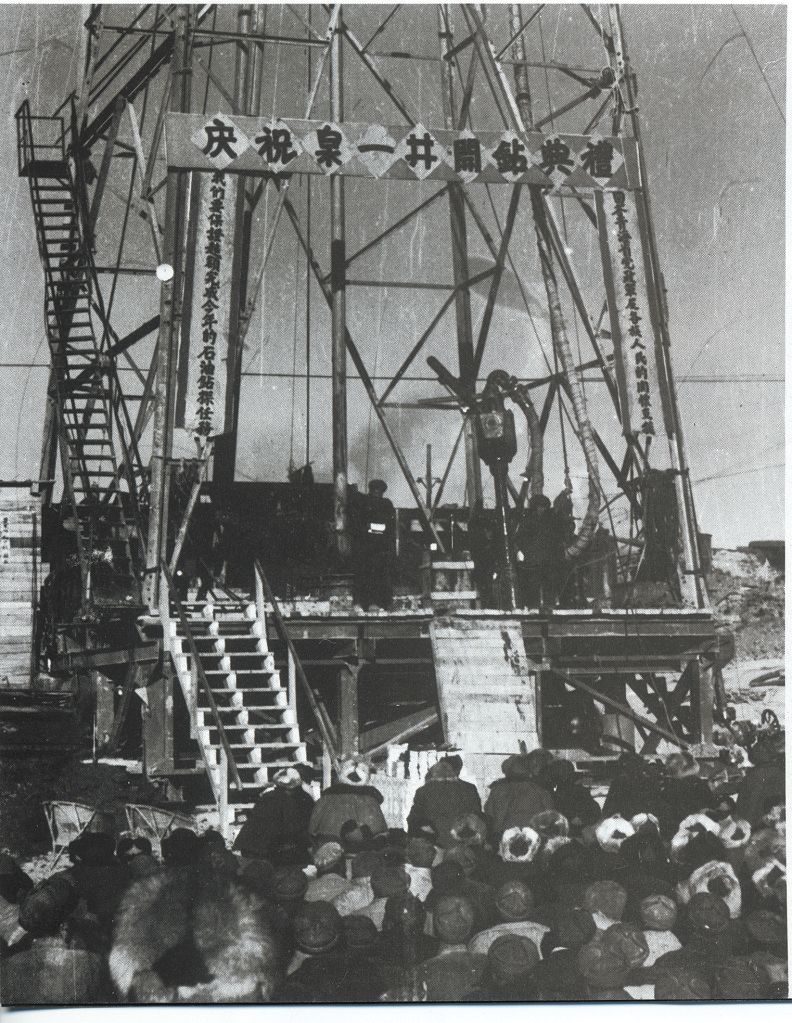

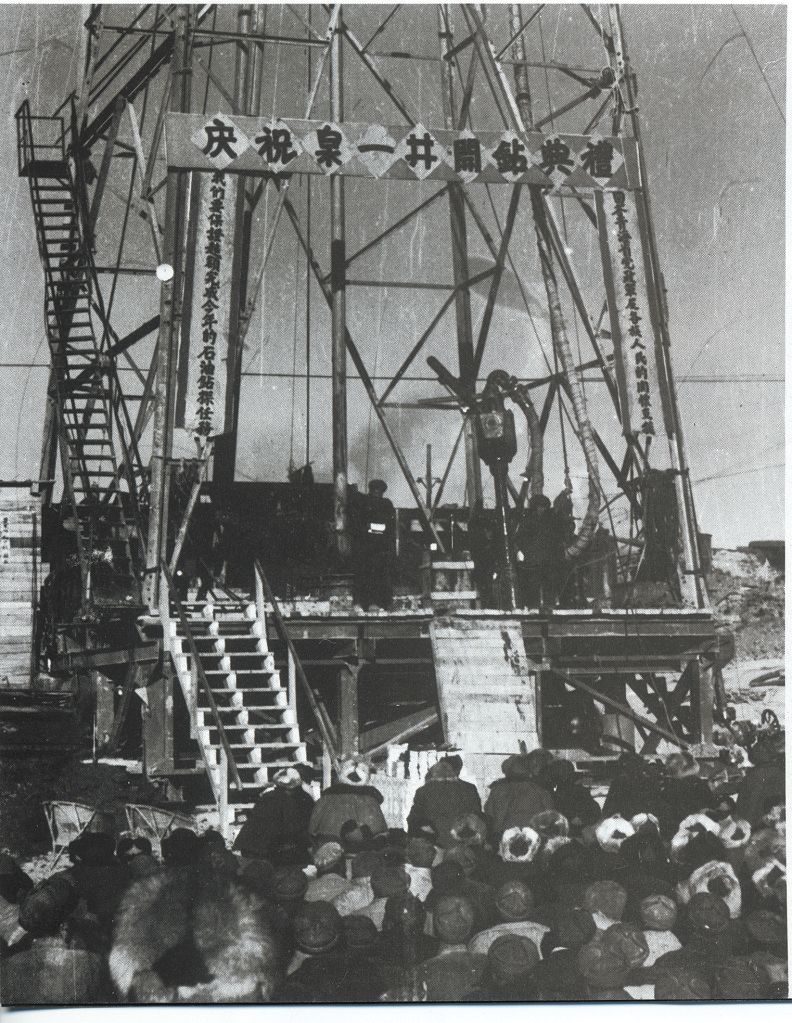

柴达木盆地勘探开发

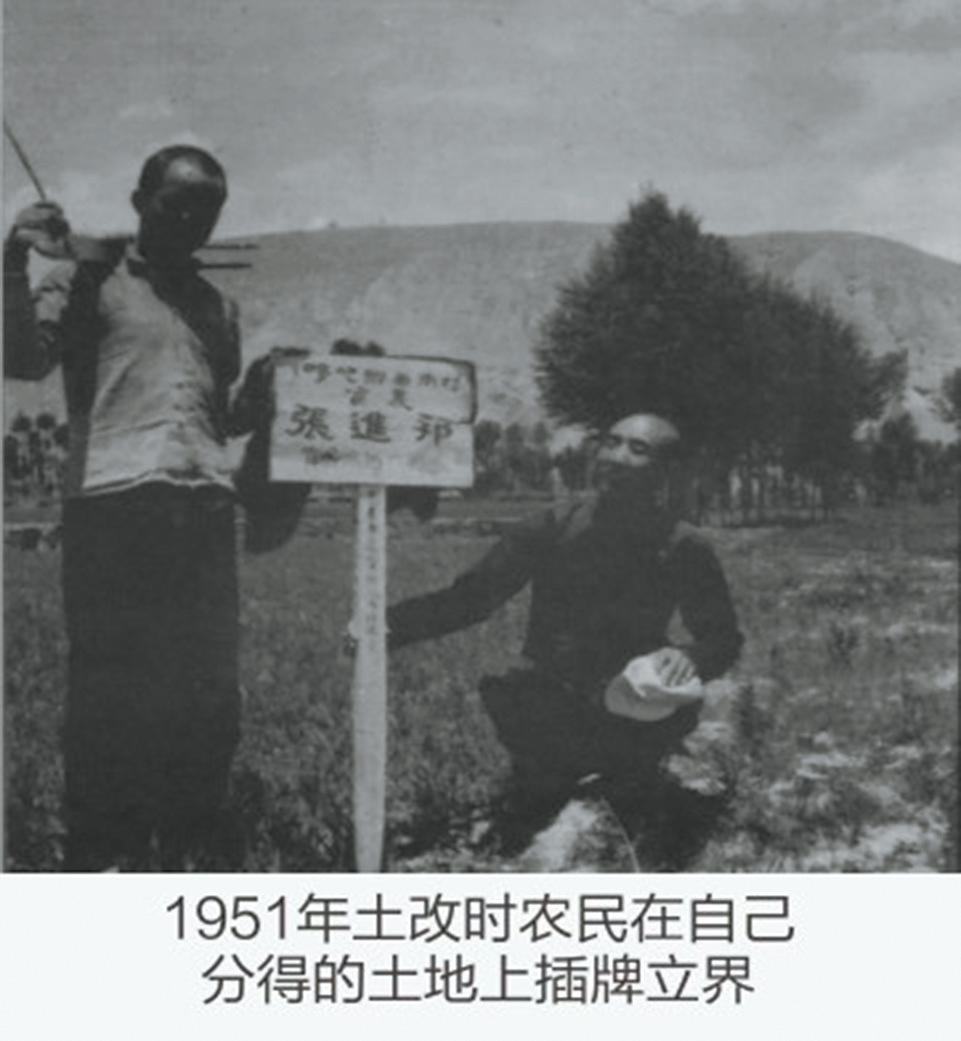

土改时农民在分得的土地上插牌立界

社会主义革命和建设时期,党团结带领青海各族人民建立和巩固了各级人民政权,确立了社会主义基本制度,在探索中,尽管社会主义建设在探索曲折中发展,但依然取得了巨大历史成就,积累了宝贵历史经验,为青海经济社会发展,以及人民生活富裕奠定了根本政治前提和坚实物质基础,铸就了党在青海社会主义革命和建设时期“历史新纪元”的辉煌。

从1949年中华人民共和国成立到1956年基本完成社会主义改造,我国相继实现了从半殖民地半封建的旧社会到民族独立、人民当家作主的新社会,从新民主主义到社会主义两个历史性转变。这一时期,也是青海历史上发生翻天覆地变化的重要阶段。1949年9月,青海省委成立后立即遵照中央“慎重稳进”的指示,积极贯彻党的民族政策,一切从照顾民族团结出发,“一边建政,一边建党”,领导全省各族人民认真贯彻党中央决策部署,通过剿匪斗争、镇压反革命、抗美援朝,建立并巩固了新生的人民政权;通过接收和改造官僚资本、统一财经等工作,建立了新的经济秩序;通过反封建的土地改革,消灭了农村土地剥削制度;通过深化全社会的民主改革,初步恢复和发展了国民经济和各项社会事业;通过贯彻“慎重稳进”民族工作方针,实行民族区域自治,建立了新型的民族关系,开创了全省民族工作的良好局面;通过整风整党,开展了党自身建设的初步探索;通过贯彻党在过渡时期的总路线,对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,社会主义基本制度在青海基本确立,极大地推动了解放初期青海经济社会各方面发展,根本上改变了青海落后的历史面貌。

党的八大后,党领导全国各族人民进行了全面的大规模的社会主义建设,对适合中国国情的社会主义建设道路进行了艰辛的探索。青海省委认真贯彻落实党的八大精神,着力调整若干方面的经济关系,编制新的经济发展计划,改善各种政治关系并进行全党整风,正确处理人民内部矛盾,率领全省人民开始探索建设社会主义青海。尽管这一时期,青海经济总量小、结构单一、水平较低,在实践探索中充满了艰辛与曲折,也经历了反右派斗争、“大跃进”、人民公社化运动等挫折和损失。

但在党中央的关心支持下,青海勘探开发柴达木盆地资源;支持我国第一颗原子弹、氢弹研制;开展三线建设;勘测龙羊峡首座黄河上游大型梯级电站;修筑铺设青藏公路、青藏铁路;垦田开荒、兴修水利;贯彻落实中央“调整、巩固、充实、提高”八字方针,全面调整青海国民经济。在机械军工、化工能源、基础设施、科教文卫等多方面,为社会主义现代化新青海建设培养了人才骨干,奠定了物质基础。

1958年朱德同志视察青海时特别提到“青海地大物博,是祖国的一个十分可爱的地方”,为将这个“可爱的地方”早日建设成为社会主义的新青海,在党的坚强领导和全国人民的大力支持下,青海各族人民以及一批又一批来自祖国各地的建设者们,投入到青海建设热潮中,成为建设青海的开拓者、奋斗者、贡献者,他们将青春奉献在72万平方公里的广袤高原,将汗水播撒在平凡的岗位,甚至将忠骨长埋于昆仑脚下。在战天斗地、如火如荼的生产建设中,这片“可爱的地方”培育了“一不怕苦、二不怕死”的“两路”精神,“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,“艰苦创业、无私奉献、团结奋斗”的柴达木精神,“敢为人先、实干善成”的小高陵精神等。这是社会主义革命和建设时期党在青海铸就辉煌历史的生动诠释,激励鼓舞着一代又一代的建设者们和各行各业的奋斗者们扎根青海、奉献青海。

但1966年开始的“文化大革命”,却使青海经济社会发展遭受挫折。青海各级党政领导、机关干部、青年学生和广大群众在极端困难的条件下,克服频繁政治运动的重重干扰,尽可能在一定程度上缓解和减少了“文化大革命”运动对经济工作的干扰,并取得一定进展。如农业发展方面,除粮食产量保持了持续增长外,民和官亭灌溉工程、湟中大南川水库、海晏红河渠等一大批农田水利基本建设得以实施,青海农业机械化程度也有所提高,农业生产条件大为改善。此外,青海省各级党组织冲破阻力,克服困难,积极贯彻落实中央及省委指示要求,组织开展了大规模的三线建设和群众性的工业学大庆、农业学大寨运动。

“文化大革命”是错误理论指导下的错误实践。它留下了永远不应当重犯这类错误的深刻教训,从反面为党探索建设有中国特色社会主义的道路提供了历史借鉴。正如邓小平指出的“:我们根本否定‘文化大革命’,但应该说‘文化大革命’也有一‘功’,它提供了反面教训。没有‘文化大革命’的教训,就不可能制定十一届三中全会以来的思想、政治、组织路线和一系列政策。”历史证明,经过“文化大革命”的严峻考验,党和社会主义制度具有强大的生命力。

回顾社会主义革命和建设时期党在青海铸就的辉煌,历史将永远铭记,建政初期,党在青海恢复国民经济,完成各项民主改革及社会主义改造任务,在青海确立社会主义基本制度,为探索建设社会主义新青海奠定了重要基础。历史将永远铭记,青海各族人民及五湖四海的建设者为实现青海现代化感天动地的光辉事迹,以及历久弥新的精神财富。历史将永远铭记,在党的领导及全国人民的支持下,柴达木资源勘探、“两弹”研制、三线建设、青藏公路和青藏铁路施工、农牧业生产等各项事业发展前所未有。

支持筹建中国第一个核武器研制基地

第二次世界大战后期,核武器成为影响国际局势、地缘政治、军事斗争的重大因素之一,成为世界主要大国发展战略的选择。为抵御帝国主义的武力威胁,打破大国的核讹诈、核垄断,1955年1月15日,毛泽东在中南海主持召开中共中央书记处扩大会议,作出中国也要创建原子能工业和研制原子弹的战略决策。从此,中国开始了研制核武器艰巨而伟大的历史征程。并诞生了新中国第一颗原子弹、氢弹。

青海省海北藏族自治州海晏县金银滩草原在经过勘察选址后,成为中国第一个核武器研制生产基地。1958年,青海省委根据中央部署专门召开了二机部在海晏建厂问题的会议。9月底,海晏县委根据指示,决定把北山区全部及达如玉区、海东区部分群众迁到托勒牧场及附近的刚察、湟源等县安置。不久海晏县委要求,用三到五天时间,动员组织群众实施搬迁工作。为最大程度支援建设中国第一个核武器研制生产基地,在海北州的第一任州长夏茸尕布的多方奔走下,金银滩草原的1279户牧民,6000余人,赶着15万多头牲畜,没有提出任何条件,仅用了10天的时间,告别了昔日的故土,迁居他乡。从此,上万人的建设队伍怀着强烈的民族责任感,开进金银滩草原,安营扎寨,开始创建我国第一个核武器研制基地,成为筹建基地的主力军。这些来自祖国各地的上万名建设者,怀着强烈的民族责任感,在海拔3000米的雪域高原上,以三顶帐房起家,顶着风雪安营扎寨。建起了草原干打垒、地下窝棚和半地下宿舍,盖起了厂房,修建了铁路和公路,打响了建设我国第一个核武器研制基地的战斗。

广大建设者克服金银滩草原高寒缺氧、施工条件恶劣等困难,投身基地的各项基础工程建设,从平整场地到筑路修路,从运送砖石到修建厂房,无论是领导骨干还是普通职工,大家齐心协力,拼时间、抢工期努力完成建设任务,共同保障了我国第一颗原子弹的研制生产。

农业区的土地改革:废除封建土地所有制

1950年6月,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》。随后又颁布了《农民协会组织条例》《关于划分农村阶级成分的决定》等重要文件,规定土地改革的总原则是:“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,藉以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”同时还对如何没收地主的土地分配给农民、如何划分农村阶级成分等事项,作出了明确规定。为加强对土地改革工作的领导,青海省成立了土地改革委员会,领导全省的土地改革工作。1951年10月至1953年春,在全省农业区开展了轰轰烈烈的土地改革运动。

按照《土地改革法》规定:县以上各级人民政府,经人民代表会议推选或上级人民政府委派干部组成土地委员会指导土地改革。又规定:乡村农民大会及其选出的农民协会委员会,区、县、省各级农民代表大会及其选出的农民委员会,为改革土地制度的合法执行机关。3月5日,青海省土地改革委员会成立,省委书记张仲良任主任委员,马辅臣(回族)、王恩惠、陈思恭为副主任委员。11日,召开全省首届农民代表大会,成立青海省农民协会委员会。为使土地改革运动有领导有组织地进行,土改区各县市也相继成立了土改委员会。区、乡两级未设土改委员会。3月下旬,省人民政府发布命令,在各土地改革的县组建人民法庭,严厉镇压一切破坏土地改革的活动,保证土改法令的贯彻执行。

在全面开始土地改革之前,省委决定先进行试点。5月初,组建了由地方和部队干部组成的省土改试办工作团,王恩惠任团长。随后赴湟中县通海、多巴、扎麻隆3个乡进行土改试点工作,历时53天。通过试点,为全省全面展开土地改革运动积累了宝贵经验。

根据中央人民政府关于牧业区、半农半牧区、牧业区的小块农业地区以及农业区的藏族聚居乡等均不进行土地改革的规定,青海省不仅不在牧业区进行土地改革,在农业区的藏族聚居乡也没有进行土地改革。1951年8月,青海省第二次党代表会议,确定全省农业区条件成熟的县市分期分批开展土地改革。这样,在农业区11县(市)的301个乡中,有7个纯藏族聚居乡未进行土地改革。

省委、省人民政府本着先易后难的原则,分两批进行土地改革。1951年10月至1952年4月,第一批土地改革主要是在东部农业区的西宁、民和、乐部、大通、互助、湟中、湟源7县市进行,共44个区、232个乡、98.9万人口进行了土地改革,大部分县又分两批进行。1952年4月至1953年3月,第二批土地改革在化隆、循化、贵德、门源4县进行。每一批大致经历了宣传政策、整顿组织,划分阶级成分,没收、征收、分配土地和其他财产,确定地权、分发土地证四个步骤。省委、省人民政府从青海的省情实际出发,认真贯彻党的民族宗教政策和统一战线政策,注意民族特点和地区特点,根据不同情况,采取了不同政策,圆满完成土地改革任务。

土地改革彻底废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实现了农民的土地所有制,解放了农村的生产力,激发了广大各族劳动人民的生产积极性,为开展大规模的经济建设开辟了广阔道路。(杨燕玲)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号