当我们的记者从三江源国家公园发回报道,笔端流淌的不仅是新闻事实,更是对“国之大者”的深刻感悟;

当我们的记者在打造国家清洁能源产业高地的一线深入调研,肩上扛起的不仅是记录使命,更是服务全省发展大局的责任担当;

当我们的记者运用融媒技术报道环青赛的激情瞬间,手中重塑的不仅是传播形式,更是与万千读者双向奔赴的对话方式;

……

记者,一个平凡职业,却是时代风云的忠实记录者。从纸笔到键盘,从版面到云端,这一年,职业外延持续拓展,传播方式不断迭代,我们始终在思考:如何让党的声音传得更远、更深入人心?如何让主旋律报道既有思想高度,又接地气、打动人心?如何将“走转改”要求,内化为每一篇报道、每一天工作的行动自觉?

一年来,带着这些思考,我们从未停下前行的脚步。无论是凌晨的黄河源头、清晨的草原牧场,还是车间里的流水线、社区中的议事厅,都留下了我们俯身倾听、扎根采访的身影。我们以脚步丈量大地,用镜头捕捉真实,让笔墨紧跟时代,在一次次“走转改”的实践中,寻找着初心与创新的答案,让主旋律报道在鲜活的现场中焕发新的生命力。

全国两会期间,本报记者在人民大会堂录制短视频。

全国两会期间,本报记者在人民大会堂录制短视频。

青海日报“1号演播室”两会面对面。

青海日报“1号演播室”两会面对面。

以步履,见热土

“记者笔下有财产万千,笔下有毁誉忠奸,笔下有是非曲直,笔下有人命关天。”在青海72万平方公里的壮阔土地上,这份沉甸甸的责任,具象为一位位新闻工作者“走转改”的坚实足迹,凝结为一篇篇散发着高原气息、跳动着时代脉搏的动人报道。

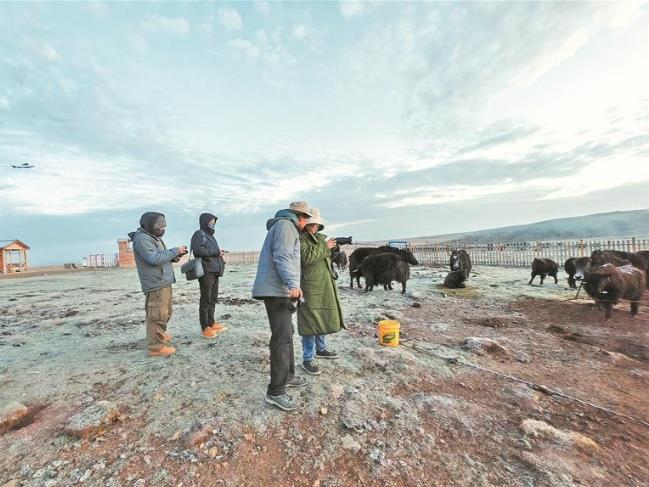

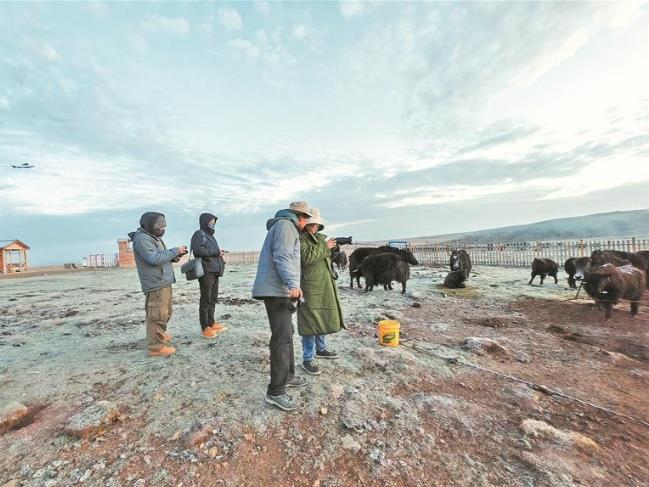

“走”出新发现,将新闻的刻度,从宏阔的版图延伸到草原的深处——牦牛住进“阳光房”、放牧飞起无人机、产业年年见效益……在玉树藏族自治州玉树市国营牧场的高新养殖综合示范基地,记者程宦宁、余晖透过牧民仁增加措的生活变迁,敏锐捕捉到传统牧业向现代养殖转型的时代脉搏。《放牧生活“大转弯”幸福日子“冒了尖”》的每个字里,流淌的不仅是对变革的见证,更是对时代前行的深沉致敬。

“转”出真担当,在离现场最近的地方获取新闻的价值——凌晨四时的龙羊湖畔,凛冽的寒风中,记者陆广涛、洪玉杰的镜头定格下海南藏族自治州共和县龙羊峡镇后菊花村渔民沈海明一网网跃动的丰收。这不仅记录着渔民沉甸甸的收入,更丈量着新闻人深入一线、追寻真相的精神高度。

“改”出好文风,让报道与群众心声同频——记者的身影与牧民在风雪中并肩,当采访的话筒与群众的乡音在田野里交融,《引大济湟:为300多万人口供水 让100万亩旱田解渴》的智慧光芒、《十年蝶变:三江源国家公园的生态新生》的坚守故事便自然流淌。这些带着露珠、冒着热气的报道,正是文风转变的最好诠释。

基层是新闻报道的源头活水。

从草原牧场的科技变革到湖畔渔村的丰收图景,从风雪中的坚守初心到工作室的创新突破,我们以“走转改”践行新闻使命,用专业担当回应时代关切,每一步前行都镌刻着扎根青海的坚守,每一次创新都凝聚着服务群众的初心。而这份在实践中淬炼的初心与担当,就写在我们走过的每一段路上,写在我们写下的每一行字里,写在我们与这片土地同频共振的每一次心跳中。

面对“深度缺失”的感叹,我们用《青报观察》的扎实调研证明,蹲点沉潜仍是这个时代最珍贵的职业本色;回应“流量至上”的质疑,我们以“1号演播室”的实践宣告,优质内容永远是媒体的立身之本;坚持“内容为王”的信念,“政前方”“畅想”“青游记”等工作室各展所长,让专业报道在多元表达中焕发新的活力。

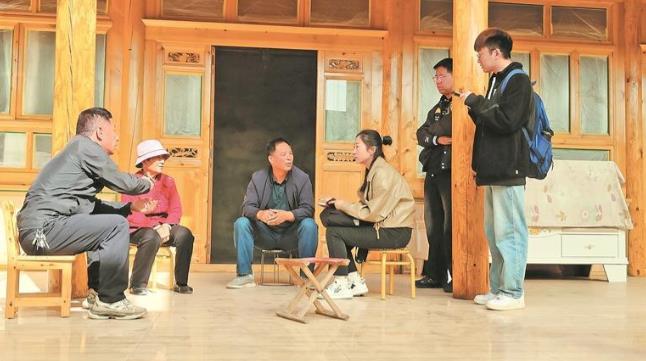

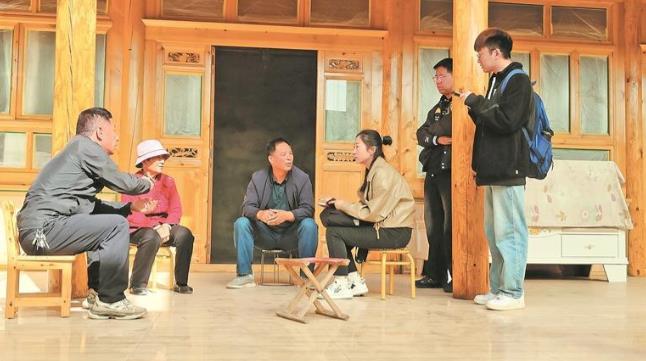

本报记者在民和回族土族自治县村民家中了解积石山6.2级地震灾后恢复重建情况。

本报记者在民和回族土族自治县村民家中了解积石山6.2级地震灾后恢复重建情况。

县域经济发展调研行中记者化身手工艺匠人,体验藏黑陶制作。

县域经济发展调研行中记者化身手工艺匠人,体验藏黑陶制作。

以微观,见大势

在这个人人都有麦克风的时代,职业记者何为?

答案,写在重大主题报道专栏《江源近观》里。当海东市互助土族自治县南门峡镇的龙牙白菜叶尖晨露未晞,记者王臻、王菲菲已经跟着互助光盛蔬菜种植农民专业合作社负责人雷延余走进田间,记录下“青字号”冷凉蔬菜如何“翻山越岭出高原”,让“打造绿色有机农畜产品输出地”这一重大主题,化作冷链车上一个个鲜活的故事。

答案,写在“家住黄河源”系列融媒体报道中。报道组历时38天,行程覆盖沿黄河青海段16县。记者们深入黄河源头及沿岸保护与发展一线,聚焦常年守护河源的生态管护员、见证生态变迁的牧民、投身绿色产业的创业者以及沿黄各县的非遗代表性传承人。让黄河青海流域生态的整体改善与高质量发展这一宏大主题,在一张张笑脸、一缕缕晨光中变得可感可触。

答案,写在“打造‘高地’建设‘四地’蹲点调研”系列报道里。在海西蒙古族藏族自治州乌兰县的茶卡盐湖,记者芈峤没有停留在“浩瀚如海”的宏观描述,在她的记录下,这颗大青盐正在经历着一场前所未有的“身份革命”。一颗大青盐的“72变”不仅打破了传统盐业的边界,更在乡村振兴与产业升级的交响曲中,奏响了高原资源型经济转型的又一强音。

重大主题宣传报道,不仅是信息的传递,更是价值的塑造、共识的凝聚。它要求我们既要有见证历史的深度,又要有回应时代的锐度,更要有温暖人心的温度。

从记者深入一线的敏锐捕捉,到编辑精益求精的精心打磨;从评论员高屋建瓴的深刻阐释,到校对一丝不苟的字斟句酌——正是每一个岗位的恪尽职守、密切协作,才实现了对全省中心工作的全链条把握、全方位解读、全媒体呈现。我们以坚定的政治站位诠释忠诚,用扎实的职业素养彰显担当,在高原大地上敲响了时代最强的“定音鼓”,用心用情用力书写着不负人民、不负时代的精彩答卷。

本报记者在黄河源头开展“家住黄河源”融媒体采访。

本报记者在黄河源头开展“家住黄河源”融媒体采访。

全国两会期间,本报记者记录全国人大代表履职风采。

全国两会期间,本报记者记录全国人大代表履职风采。

以融合,见新境

从三江源头的坚守故事到黄河沿岸的生态画卷,从文字报道的深度挖掘到融媒产品的创新表达,这些成果的背后,离不开媒体融合改革赋予的全新动能,正是这场深刻变革,让优质内容得以突破传播边界、焕发出更强的生命力。

这场变革,远不止于成立一个“融媒体报道指挥中心”。

它意味着,记者王十梅不再仅仅交付一篇文字稿,而是独立完成一件从策划、出镜到剪辑的融媒体产品,让报道以更立体的形态直抵人心。作为专刊副刊中心记者,今年她继续聚焦青海人文、历史与文学艺术,以群众喜闻乐见的形式创作出《青海方言词汇》系列海报、《节气志》系列视频等特色产品,让青海文化通过多元载体更鲜活地传递给大众。

它意味着,“格桑花”融媒工作室以“移动传播、视频传播、社交传播”为核心抓手,采用“视频+图文”的交互融合呈现形式,聚焦生态保护、文化旅游、民族团结、国际交流等核心领域深耕细作。通过在传播载体上全面覆盖中文、英文、日语等语言,对接不同受众的阅读习惯,让青海声音传得更远。

它意味着,美术编辑李树婷开始尝试让严肃的新闻同样拥有惊艳的视觉表达。在“我身边的民族团结进步故事”中,她尝试将传统水墨艺术与手绘+AI技术结合,主动挖掘地域文化、非遗技艺等元素,将其数字化、符号化,融入新闻视觉体系,让版面既有文化辨识度,又具现代艺术张力,打破传统新闻版面的视觉惯性。

这,就是我们正在经历的系统性变革的一个个缩影:它镌刻在每一位记者被重塑的技能包里,体现在每一篇报道被精心规划的传播路径上,更融入了我们观察时代、讲述故事的全新思维方式。

又一个记者节过去了,时间从未改变记录的意义。

在平均海拔4500米的称多县,通天河奔腾东流,载着千年雪山的记忆。记者马振东逆流而上,在稀薄的空气里,记录下援青医生们用仁心筑起的生命防线。

当“500座便民桥惠及30万农牧民”的喜讯从屏幕上跃出,评论员杨燕玲推卷沉思——这不仅是一则政绩新闻,更像一幅徐徐展开的画卷,描绘着那些即将被连接起来的生活与希望。

而在编辑出版中心,星光隐去,晨光铺展。编辑绽娟合上最后一版清样,将油墨的余温留给这座即将醒来的城市。她的夜晚,是为了让千万人的清晨,能以一份严谨、温暖、厚重的报纸开始。

我们致敬那些在基层一线将“四力”融入血脉的“青报人”。是你们,让新闻的根系,深扎于青海最肥沃的土壤。

我们致敬那些在变革浪潮中敢为人先的“青报人”。你们是瞭望者,更是划桨人,在时代的激流中,为主流声音开拓出崭新的航道。

我们致敬那些在平凡岗位上将理想铸成丰碑的“青报人”。是你们日复一日的坚守,让每一篇报道都成为了历史的底稿,每一次发声都回响着时代的和声。

今天,我们致敬的不仅是记者,更是一种薪火相传、向光而行的精神。

我们深知,笔下有千钧,一头连着党和国家的重托,一头系着千家万户的悲欢;镜头亦有情,既要对准壮阔的山河,也需凝视平凡的烟火。

站在新的起点,我们将继续这场伟大的记录。因为我们坚信:笔在,则真实永存;人在,则历史长青。

今天,我们整装再出发。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号