未成年人是祖国的未来和希望,保护未成年人是全社会的共同责任。近年来,随着社会的发展变化,未成年人保护领域出现了一系列新情况、新问题。2020年,全国人大常委会全面修订未成年人保护法,以契合新时代未成年人保护需求。

青海省紧跟国家步伐,积极推动本地未成年人保护条例的修订,全力为全省未成年人健康成长保驾护航。修订后的条例在维护法制统一的前提下,紧贴省情实际,总结已有经验,聚焦群众“急难愁盼”,坚持务实管用,对于保障未成年人合法权益,保护未成年人身心健康,护航未成年人全面发展,培养担当民族复兴大任的时代新人,具有重要的现实意义。修订后的条例已于今年8月1日起正式施行。

贵德县家教家风教育实践基地开展“暑期关爱困境儿童公益服务活动”。

贵德县家教家风教育实践基地开展“暑期关爱困境儿童公益服务活动”。

多方联动“精研细磨” 立法程序严谨高效

2012年通过的《青海省未成年人保护条例》在过去13年里,为保障青海省未成年人权益发挥了积极作用。然而,随着经济社会的飞速发展,其中诸多内容已难以契合新形势、新情况和新要求。

为深入贯彻党中央决策部署以及省委关于未成年人保护工作的最新要求,并与修订后的未成年人保护法做好衔接,今年年初,省人大常委会将《青海省未成年人保护条例》的修改列入年度立法计划。

据此,省人大社会委、省妇联、省民政厅深入调研,完成修订草案前期起草工作,并于2025年3月26日提请省十四届人大常委会第十四次会议初次审议。随后,省人大常委会法工委依据常委会组成人员审议意见,对修订草案展开认真研究修改。为确保立法充分反映民意、汇聚民智,修订过程中坚持开门立法、广纳良言。通过书面征求各市州、自治县人大常委会,立法基地及部分基层立法联系点意见;赴西宁市、黄南藏族自治州、海北藏族自治州门源回族自治县开展立法调研,广泛听取人大、政府及其相关部门、人民团体、基层代表等的意见建议;召开由省人大常委会立法智库专家、省人大社会委、省政府相关部门、省法院、省检察院以及有关人民团体等参加的座谈会和论证会,全面“收集”各方智慧。

在深入研究各方面意见建议、认真吸纳修改的基础上,省人大常委会对修订草案反复打磨,提出修订草案修改稿。今年5月9日,省人大法制委员会召开第二十六次全体会议,对修订草案修改稿进行审议。5月14日经省人大常委会第四十六次主任会议研究同意后提请省人大常委会会议审议,最终,5月21日召开的省十四届人大常委会第十五次会议全票表决通过修订的《青海省未成年人保护条例》(以下简称《条例》),并定于2025年8月1日起施行。这一严谨的修订过程,充分体现了青海省对未成年人保护立法工作的高度重视和审慎态度。

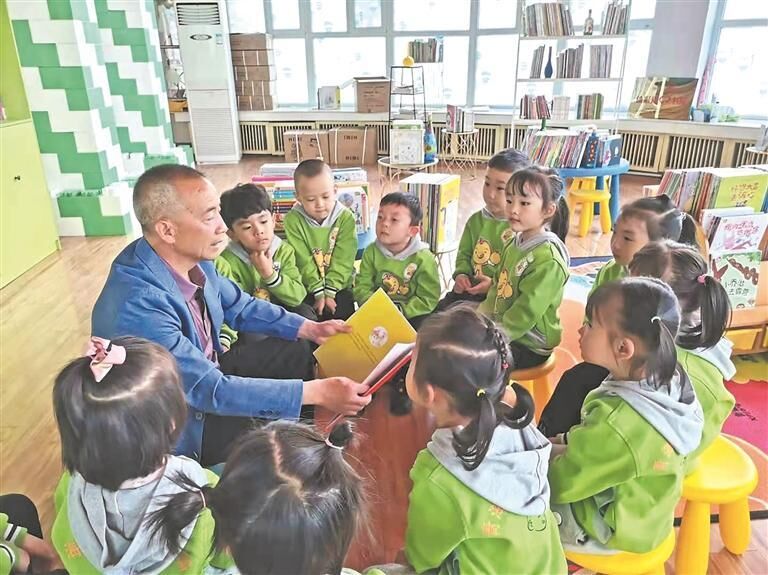

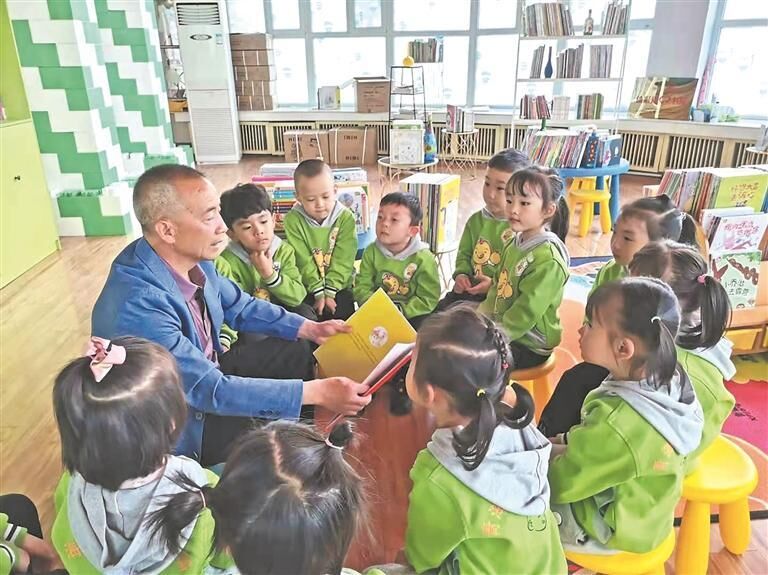

青海省家庭教育讲师团成员为未成年人宣传普及法律知识。

青海省家庭教育讲师团成员为未成年人宣传普及法律知识。

锚定“六大保护”体系 靶向破解成长难题

经过多方共同完善,修订后的《条例》正式定型。这部共九章五十七条的法规,紧扣时代需求与青海实际,以“六大保护”为主线构建起全方位保护网络,将立法的严谨性与实践的针对性紧密结合。

《条例》构建“六大保护”合力体系,明确未成年人保护实行党委领导、政府主导、部门联动、家庭学校尽责、社会协同、公众参与的工作机制。县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构,统筹协调未成年人保护工作,督促有关部门共同发力;公安机关、人民检察院、人民法院和司法行政部门健全未成年人司法保护协调联动机制。同时,妇联、共青团等人民团体和社会组织也积极协助做好未成年人保护工作,共同织密法治保护网,打造多角度多层次多方位的保护格局。

未成年人保护工作既要立足全局构建体系,更要聚焦痛点精准发力。《条例》针对未成年人心理问题增多、教职员工侵害未成年学生、校园欺凌等新问题作出明确规定。要求监护人关注孩子生理、心理健康及情感、思想状况,及时沟通指导;学校需配备心理健康教育教师,建设心理辅导室,建立筛查和早期干预机制。为防范教职员工侵害未成年学生事件,规定学校、幼儿园执行入职报告和准入查询制度,严禁聘用有虐待、性侵害等不良记录人员。面对校园欺凌,明确学校建立欺凌防控工作机制,公布举报、求助渠道,发现欺凌行为及时制止并报告相关部门,配合依法处理。

在未成年人保护领域,“防患于未然”始终是重要原则。《条例》秉持预防为主的理念,将保护关口前移,力求抓细抓常抓实。在总则中确立强制报告制度,国家机关、村(居)民委员会、密切接触未成年人的单位及其工作人员,一旦发现未成年人身心健康受侵害或面临危险,必须立即向有关部门报告。在社会保护方面,严格规范学校、幼儿园周边环境,200米范围内不得设置不适宜未成年人活动的场所,100米范围内不得设置烟、酒、彩票销售网点,且禁止向未成年人销售相关物品。严禁任何企业、组织和个人向未成年人提供文身服务,或教唆、引诱、胁迫未成年人文身。对于难以判明是否是未成年人的,相关场所和经营者应要求其出示身份证件。

随着网络成为未成年人成长的“第二空间”,网络保护也成为立法重点。《条例》引导监管结合,着力净化网络环境。新增“网络保护”一章,明确网信部门统筹协调职责,与有关部门共同监督网络产品和服务提供者,加强网络安全教育和知识普及,查处违法违规行为。未成年人的父母或其他监护人要加强对孩子使用网络行为的引导和监督,合理安排上网时间,防止网络消费和接触不适宜内容。学校加强网络安全等宣传教育,采取防护措施,引导学生科学用网。网络产品和服务提供者需建立健全未成年人保护机制,落实用户实名制,加强内容审核。

保护未成年人是系统工程,需要全社会各尽其责、协同发力。《条例》加强协同配合,明确各方责任。强调保护未成年人是全社会共同责任。父母或其他监护人履行十方面监护职责,同时预防和制止未成年人七方面不良行为。学校、幼儿园建立健全校园安全和预防性侵害等工作制度。县级以上人民政府在城市建设中融入儿童友好理念,建设活动场所和设施;教育行政部门建立未成年学生保护工作评估制度;民政部门对符合条件的未成年人依法监护;公检法司部门建立“一站式”办案救助机制,封存未成年人犯罪记录。此外,《条例》还设置“法律责任”一章,对各类违法主体予以惩治,增强《条例》的权威性和刚性约束。

西宁市举办第三届“与法相伴护航青春”暑期法治夏令营暨绿色小卫士研学活动。省妇联供图

西宁市举办第三届“与法相伴护航青春”暑期法治夏令营暨绿色小卫士研学活动。省妇联供图

织密法治保护网络 护航青少年全面发展

一部良法的价值,不仅在于立法过程的严谨规范,更在于其对现实生活的指导意义和长远影响。

《条例》的修订和实施,不仅为未成年人的成长提供了更全面、更有力的法治保障,推动形成全社会协同保护未成年人的新格局,也体现了我省对未成年人保护工作的高度重视,彰显了人文关怀与法治精神。

从家庭层面看,为监护人明确了具体的监护职责和要求,有助于提升家庭对未成年人保护的重视程度和能力水平,为孩子营造良好的家庭成长环境。校园是未成年人成长的重要场所,《条例》的修订也为校园安全筑牢了法治屏障。在学校领域,一系列制度的建立,如心理健康教育、入职查询、欺凌防控等,能有效保障校园安全,促进学生健康成长,提升教育教学质量。

未成年人的健康成长,离不开全社会共同营造的良好环境。从社会层面,通过规范各类场所和经营活动,加强网络监管,为未成年人创造健康、安全的社会环境和网络空间。政府各部门职责的明确和协同配合,将形成强大的工作合力,推动未成年人保护工作高效开展。从司法保护方面,“一站式”办案救助机制和犯罪记录封存制度,既能有效打击侵害未成年人的违法犯罪行为,又能给予涉罪未成年人改过自新的机会。

此次《条例》的修订,是青海省在未成年人保护领域的一次重大立法进步,为全省未成年人保护事业高质量发展奠定了坚实的法治基础。“通过修订《条例》,不仅能够让孩子们在法治的阳光下茁壮成长,还将为青海的未来发展培育更多优秀人才。它不仅是对当下未成年人保护需求的有力回应,更是着眼未来,为青海省的长远发展提供源源不断的人才支撑和保障。”省人大常委会法工委负责人表示。

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号