当管护员更尕穿戴齐全准备和队员一起进山巡护的时候,一辆辆旅游专车正行驶在昂赛乡绿意覆盖的山林间;当一条条青海裸鲤拼尽全力洄游到上游产卵时,郭永忠的小木屋已经摆满青海特色手工艺品,等待游客前来挑选。当绿水青山成为人们向往的诗与远方,生态价值便映射到一个个游人的脚步中。

绿水青山,既是自然财富,也是经济财富,从绿水青山的守护到金山银山的转变,从生态保护到价值潜力的挖掘,一碗“生态饭”,成为共享生态红利的最好注解。

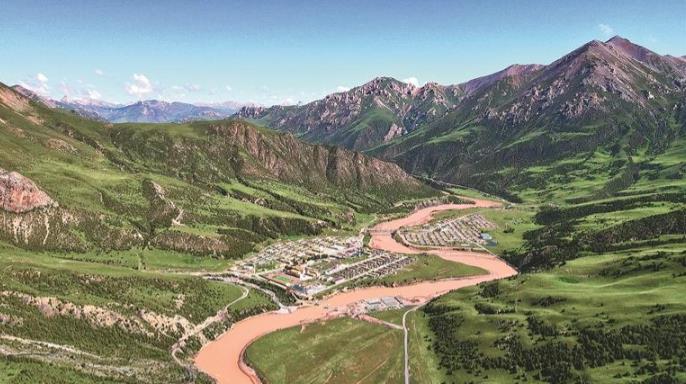

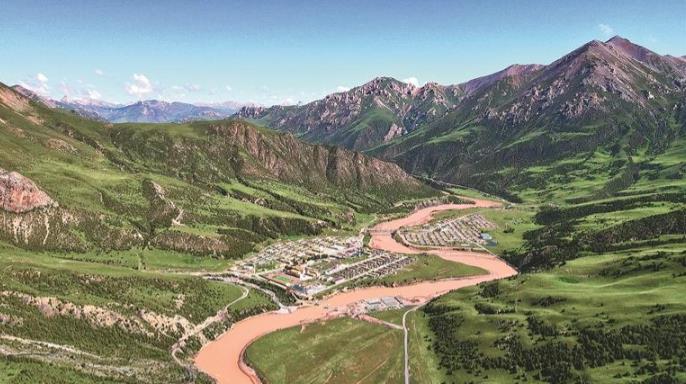

航拍昂赛乡。张鹏 摄

航拍昂赛乡。张鹏 摄

“如果没有生态管护员这份工作,我可能和父辈一样在放牧。”

更尕,玉树藏族自治州杂多县昂赛乡年都村村民,也是一位默默巡护在三江源头的生态管护员。平均每天40公里的巡护路,更尕已经走了9年。

今年36岁的更尕说不清自己到底是身负管护员这份工作的职责,还是更喜欢家乡的山水,才能让他年复一年的坚守。

“做管护员的好处是什么?”更尕笑着答,每个月1800元的工资算不算。

每月1800元,在当地以放牧为主的生活中,是一笔不少的收入。而在“一户一岗”的政策机制下,这里的每家每户都能有这样一笔稳定的收入。

三江源国家公园自体制试点启动以来,创新建立“一户一岗”生态管护公益岗位机制,1.7万名牧民加入到生态管护队伍中,从草原利用者转变为生态管护者和获益者,人均年工资性收入2.16万元,让世代放牧的牧民不仅完成了角色的转变,也让他们端上了绿色饭碗、吃上了“生态饭”。

“因为这里的生态环境好,来的人多了,带动起村子里的人开饭馆、开小卖部等,收入也就提高了。”更尕深知,这一切的根本是好生态。所以不论刮风下雨,更尕和队员们都要按时巡护,希望自己小小的力量能让家乡变得更美。

果洛玛多马鹿。三江源国家公园管理局供图

果洛玛多马鹿。三江源国家公园管理局供图

像更尕一样行走在生态保护一线的管护员在青海共有89425名,他们为守护绿水青山发挥着重要的作用。青海持续落实森林生态效益补偿、天然林管护补助、退耕还林还草补助、湿地生态效益补助等政策,不断增加农牧民收入。同时,通过生态管护、造林绿化、科技赋能等措施拓宽农牧民就业渠道,让更多的农牧民享受到生态红利。

红土地上栽种青宏杏,一年收入300万元,荒山变绿林,既有颜值、还有价值。这是罗彬的故事,也是青海生态颜值转换为经济价值的缩影。

时间回到2010年,罗彬第一次来到青海,看到一座座光秃秃的山影,在“荒了可惜”的想法下,他在心中默默规划了一条创业道路。

2011年到2017年,罗彬用6年时间从气候、品种等多方面考虑,反复考察、反复试验,在科研团队的帮助下,培育出适合在青海种植的经济型果树——杏树,由于是新品种,命名为“青字号”的青宏杏。

2018年,罗彬承包下位于海东市平安区名为大红岭的荒山,在这片红土地上,开始了自己的造山之旅。

“2018年种植第一批,到2022年,种植杏树3000多亩,生态修复的杉榆柳等树种近1000亩。”4000亩左右的种植规模,让大红岭这座曾经的荒山,彻底换新颜。

4月,大红岭的杏树开花了。漫山遍野都透着粉色的小花,上山的道路也从土路变成了水泥道,游客结伴而来,流连在花影中。

8月,杏子熟了。枝头挂满黄澄澄的杏果,附近来的工人们细心摘下一颗颗香甜的果子,丰收的喜悦不仅仅在他们的笑容中。

“秋天的时候这些叶子变得金黄,感觉更加好看。”罗彬对自己的杏林无比骄傲。

2018年开始种植,直到2023年才获得第一笔收入300万元。罗彬说哪怕中间因为灌溉主管道通水管爆裂,也坚持用车拉水浇灌,没想过要放弃。“绿起来、美起来、富起来,这就是让我坚持的理由。”

根据2018年签订的“平安区大红岭生态田园综合开发项目”规划,集特色林果种植、林下经济、科研培训、旅游观光、休闲度假、户外运动、森林康养等于一体的“生态田园”经济综合体在这里一步步成型,大红岭也渐渐成为了人们口中的“杏福岭”。

如今,这片曾经荒凉的土地已成为杏花盛开的“花果山”“杏福岭”,不仅带动了当地村民增收致富,也为生态环境改善作出了积极贡献。

如果说罗彬用实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念,那么海北藏族自治州刚察县泉吉乡新泉村的发展变化,更是让我们看到蕴藏在绿水青山中的无限魅力。

三江源正成为展示美丽中国的绿色窗口。三江源国家公园管理局供图

三江源正成为展示美丽中国的绿色窗口。三江源国家公园管理局供图

新泉村,这个重组的搬迁村,地理位置靠近青海湖,因湖内生长有青海湖裸鲤,靠水吃水的村民们将捕鱼作为除种地外一项重要的收入来源。

由于过度捕捞,鱼类大量减少,严重破坏青海湖的生态平衡。20世纪90年代,政府实施捕捞禁令,随后更是将封湖育鱼作为长期政策施行。新泉村彻底转型为一个农业村。

郭永忠一家于1958年搬迁至此。他回忆:“小时候去河里抓鱼是一件再平常不过的事,直到禁捕。”经过20多年的增殖放流和环境综合治理,一度濒临灭绝的湟鱼再现“半河清水半河鱼”的奇观。每到湟鱼繁殖季,湟鱼洄游逆流而上的身影更是吸引无数游客前来观看。良好的生态资源催生出观看湟鱼洄游这种新的生态旅游方式。

为确保湟鱼正常洄游产卵,维持青海湖生态系统的稳定,刚察县拆除全境拦河大坝,科学设置“过鱼通道”,在县域内沙柳河、泉吉河、哈尔盖河上修建过鱼通道7座,建成集灌溉、防洪、景观、生态通道为一体的水生态文明工程,确保湟鱼洄游“生命通道”更加通畅。

2023年,当地政府在泉吉湟鱼洄游观景点建设12座小木屋向村民租赁,郭永忠当年就承包了4座小木屋,“第一年承包收入就有11万元左右。去年承包了1座,收入8万元左右。今年也承包了1座,今年来观看湟鱼洄游的游客很多,收入不差。”郭永忠说。

新泉村党支部书记陈文蓉告诉记者,湟鱼洄游观景点的打造,实实在在带动了当地农牧民群众就业增收,让越来越多的群众吃上了生态饭。

从捕鱼为生到靠鱼增收,不仅让我们看到绿水青山的生态价值,更凸显了其背后的经济价值。

从享受生态红利到创造生态价值再到发挥生态魅力,生态价值转换一步步升级换代,青海的绿色发展之路在一次次的探索中交出答卷,让我们坚信,绿水青山就是金山银山。

【口述】黄河水养黄河岸边人

海东市化隆回族自治县德恒隆乡哇加滩村海林渔业养殖专业合作社负责人 马海林

我们养殖的冷水鱼主要是三倍体虹鳟鱼,虹鳟是冷水性洄游鱼类,既可以在海水中也可在淡水中生存。虹鳟冷水中生长的最佳温度在12℃至18℃之间。

黄河就从我的家乡化隆经过,这里水质清澈且流动缓慢,充沛的水域资源和独特的高原气候,非常适合冷水鱼类的生长和规模化养殖。

我世代居住在黄河边,黄河的生态环境一年比一年好。2009年,我和弟弟还在广州开拉面馆,看着沿海地区都在搞养殖,想着家门口的黄河是得天独厚的资源,是不是也可以利用起来?

于是2009年,我先回家乡来探路,弟弟继续在广州做拉面生意。3年时间如果能成功的话,就都回来做养殖。

没想到已经有人在黄河里做起冷水鱼养殖。量虽然不多,但也给了我很多信心。

现有的水域资源,别人成功的经验,让我放心大胆的开始试验。

刚开始投入20个网箱,买了24吨鱼苗,3年后开始出售,挣了110多万元。

现在弟弟也回来加入,我们的养殖规模也扩大了,不同规模的网箱有138个,每年投入10万尾鱼苗。

现在,在外地做拉面生意的同乡,也纷纷回到家乡创业,最多的时候化隆有十几家从事冷水鱼养殖。

靠水吃水,我们更要保护好这里的生态环境,网箱里养的不只是鱼,更是黄河的生态账。

我们选择了不会因繁殖导致基因污染的三倍体虹鳟鱼,使用无任何添加剂的绿色饲料,在保证成鱼品质的同时,确保养殖过程中产生的残饵、鱼粪等废物全回收,降低对河道水质的污染。

好水出好鱼,黄河的优质水资源给我们养殖高品质的鱼奠定了基础,大家一听是在黄河养殖的,很放心。

明年我们开始进行深加工,让产自黄河的冷水鱼卖上更好的价格。

数说

青海因地制宜发展生态旅游、林下经济等绿色富民产业,发起成立青海、四川、云南、甘肃、西藏五省区冬虫夏草产业保护联盟,虫草采挖总产值达180亿元,辐射带动30万农牧民人均增收1.12万元,用自然保护地的建设与发展持续书写人与自然和谐共生的美丽篇章。

截至目前,青海拥有20个旅游资源亚类和48个基本类型,拥有可可西里等世界自然遗产,拥有国家级自然保护区6个、国家生态旅游示范区3个、国家级文化生态保护(实验)区3个、省级文化生态保护实验区5个。

拉脊山观日出、岗什卡登山和户外徒步等生态游火爆出圈,“丝路梦享号”国际化高品质旅游列车开通运营,2024年旅游人数和收入均增长20%。

2022年,《青海省推动建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》正式印发,青海先行在湟源、平安、贵德、玛多、天峻、河南、祁连、曲麻莱8个县(区)开展生态产品价值实现机制试点。

湟源县作为全省生态产品价值实现8个试点县之一,科学评估生态价值,打好“VEP+”试点基础。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号