察尔汗盐湖景区。马振东 摄

察尔汗盐湖景区。马振东 摄

天刚蒙蒙亮,天峻草原的寒气还未散尽。鲍永清已经匍匐在海拔4000多米的草甸上,像专注的猎手,目光紧紧锁住远处的生灵。一声轻快的快门响起,又一张高原精灵的影像被定格。作为祁连山国家公园首席签约摄影师,鲍永清常年与荒野为伴,用镜头让祁连山的野生动物“出圈”,也让青海的生态之美走向世界。

曾经,牧民望着壮美的草原叹息:“再美的景色,也不能当饭吃。”而今天,三江源的绿水青山正变成金山银山:牦牛背上驮起了绿色产业,盐湖里“长”出了创新科技,戈壁滩上“种”出了蓝色能源。

这份转变,源于一份深切的嘱托。党的十八大以来,习近平总书记三次亲临青海考察、两次参加全国人大青海代表团审议,为青海擘画了“把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地”的蓝图,更指明了“加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地”的产业“四地”发展路径。

牢记嘱托,青海各族干部群众奋力书写着生态保护与经济发展相得益彰的新篇章。

青海,雄踞“世界屋脊”,是长江、黄河、澜沧江的发源地,被誉为“中华水塔”。这里的水好不好,不仅关系着青海的未来,更牵动着全国的水安全、中华民族的长远福祉,乃至全球的生态平衡。

守护好“中华水塔”,青海拿出了硬招实招。国家公园,是其中的关键探索。2016年,三江源成为我国首个国家公园体制试点;2021年,它作为首批国家公园之一正式设立。这片19.07万平方公里的广袤土地,是全国面积最大、海拔最高、生物多样性最丰富的国家公园。

守护者的故事最能说明变化。今年7月下旬,可可西里卓乃湖保护站副站长班日贡和同事目送最后一批完成产仔的雌性藏羚羊,带着幼崽安全踏上归途。“看着小藏羚羊蹒跚学步,再跟着妈妈回家,再苦也值了。”班日贡说。他们还小心翼翼地将三只救助的小藏羚羊,送回索南达杰保护站藏羚羊救护中心。藏羚羊的数量,从保护初期的不足两万只,恢复到七万多只,保护等级也从“濒危”降为“近危”。这不仅是数字的变化,更是生态保护的生动答卷。

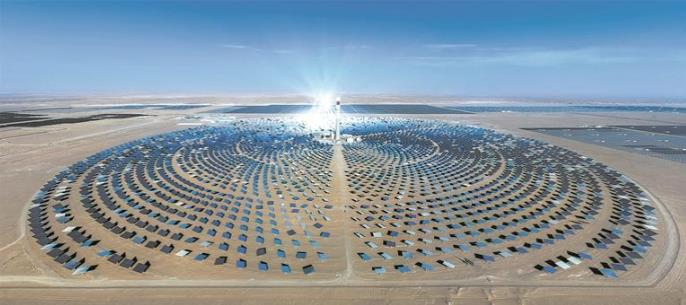

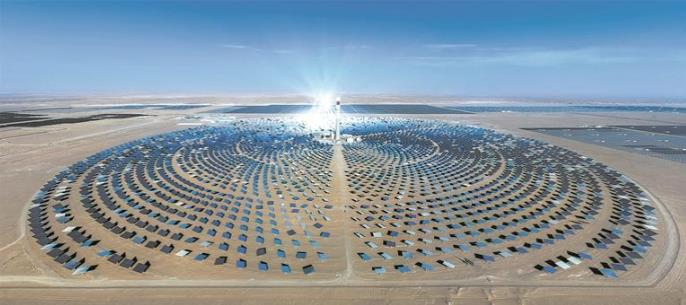

海西格尔木光伏产业园。王伟才 摄

海西格尔木光伏产业园。王伟才 摄

如今,三江源国家公园建设步入新阶段,祁连山国家公园试点任务全面完成,青海湖国家公园创建加速推进。国家公园,已成为青海自然保护地的主体。一组数据见证着生态的蜕变:三江源地区空气优良天数比例超过99%,林草覆盖率提升到74%以上,曾经退化的黑土滩治理区,植被覆盖度也超过了80%。每年,约600亿立方米的源头活水,带着优良水质奔流东去。“高原蓝宝石”青海湖,水面连续扩大,首次监测到的东方白鹳、记录清晰的雪豹影像,与湖光山色同框;12万多吨青海湖裸鲤畅游,60多万只水鸟翱翔,3400多只普氏原羚奔腾,展现着“水—草—鱼—鸟—兽”和谐共生的勃勃生机。

从“千湖美景”重现到“一江清水向东流”,青海用行动证明:人不负青山,青山定不负人。

有了好生态,如何让百姓过上好日子?

青海的答案清晰而坚定:紧扣习近平总书记规划的“四地”蓝图,依托生态优势,把绿水青山转化为金山银山。

青海的察尔汗盐湖,藏着全国97%的氯化钾和储量领先的锂资源。瞄准“世界级盐湖产业基地”目标,青海推动资源有序开发、绿色发展。国内最大的万吨食品级氧化镁项目已经投产。

青海的风、光、水资源得天独厚,广阔的戈壁滩是天然的清洁能源大舞台。如今,第一批大型风电光伏基地已全部发电,玛尔挡、羊曲两座大型水电站也满负荷运转,电网支撑越来越强。

更令人振奋的是,全国规模最大、投资最大、新能源占比最高的柴达木沙漠基地格尔木东分基地获批建设。曾经的不毛之地,正被一片片光伏板覆盖,变成输送绿电的“蓝色海洋”。

青海最大的价值在生态,围绕生态做文章的旅游也火了起来。青海湖示范区的12个观景点串珠成链,“梦幻海北”旅游环线成了全国交旅融合的样板。西宁“豹街”、拉脊山观日出、岗什卡登山徒步,吸引着众多游客打卡;冰雪游、演艺游、夜间游、乡村游等新玩法层出不穷。

果洛年保玉则。陈煜 摄

果洛年保玉则。陈煜 摄

“高冷”青海,迎来了旅游的“高光”时刻。

绿色有机是青海农畜产品的金字招牌。通过严格的品质把控,青海的特色农产品成功打入香港市场,牦牛肉首次获得供港资格,冰鲜藏羊肉也端上了澳门餐桌。“青海三文鱼”品牌一亮相,出口量就猛增。“青字号”产品,正香飘四海。

同时,青海还利用绿电足、气候凉的优势,开辟了绿色算力新赛道,成为全国首个绿色算电协同试点省,为数字经济发展注入绿色动能。

从盐湖创新到戈壁“蓝海”,从旅游热潮到“青货”出青更出海,这背后,正是“绿水青山就是金山银山”理念在生动实践。

青海的实践印证了一个朴素的道理:生态保护和经济发展不是单选题,而是可以共赢的必答题。生态保护好了,产业发展才有根基;产业发展好了,又能更好地反哺生态保护。两者相互促进,最终惠及百姓生活。就像牧民们说的:“草场好了,牛羊壮了,游客多了,我们的日子更有奔头了!”

海东市互助土族自治县的冷凉蔬菜,如今是省内外市场的“香饽饽”,远销粤港澳、北上广。全县年产蔬菜17万吨,外销13万吨,产值7.6亿元。2万多农户参与种植,户均增收2万多元。蔬菜产业还带动了50多万人次务工,增收5000多万元。

“守着好山水,种出‘金疙瘩’。”互助县的乡亲们尝到了甜头。

青海省林草部门通过落实各项生态补偿政策,让农牧民从保护中受益。更直接的是就业:全省8万多名生态护林员、管护员在家门口端上了“生态碗”。三江源国家公园创新的“一户一岗”机制,让数万牧民放下牧鞭,成为守护家园的管护员。

牛羊成群美如画。三江源国家公园管理局供图

牛羊成群美如画。三江源国家公园管理局供图

好生态引来了游客,鼓起了腰包。茶卡盐湖景区的火爆,带动周边8个村发展民宿、餐饮产业,其中两个农业村的243户,户均旅游收入能达5万元;六个牧业村的377户,户均也有2000元进账。

当三江源国家公园里雪豹数量突破千只,当青海湖畔的有机牛羊肉通过可追溯体系走向全国,当戈壁滩上的“蓝色海洋”点亮万家灯火……青海在守护“中华水塔”中端稳“生态饭碗”,在建设产业“四地”中鼓起“绿色钱袋”,描绘出一幅生态美、产业兴、百姓富的幸福画卷。

青海的探索告诉我们:最严格的生态保护,能孕育出最具活力的绿色产业;最高的生态海拔,也能创造出共同富裕的幸福海拔。

【口述】我在青海湖边开民宿

海南藏族自治州共和县江西沟镇莫热村村民 卓玛措

我今年29岁,家就在青海湖边,许多初次见面的客人,常夸我勤快能干。

这段时间,格外忙碌。民宿的8间客房和10顶帐篷天天爆满。每天,要保证床单被褥平整洁净,尤其是那面巨大的落地窗光洁透亮,是我最紧要的工作。当客人拉开窗帘,一眼就能看到青海湖,清清的湖水总能让人的心瞬间开阔舒畅起来。

8月15日,青海湖畔举办赛马会。我打算在赛马场旁开一个小吃店,销售特色火锅、包子和粉汤。这几天,得抽空前往县城采购食材。

我们村的地理位置挺好,就在青海湖二郎剑景区对面的南山坡上,离景区大门也就两里地。

我家里困难,从小和母亲相依为命。为了生计,上小学时,每逢夏季旅游旺季,就穿上藏袍,在景区门口和游客合影拍照,每次收费一元。这份收入在当时支撑了我和母亲的基本生活开支。

攒下一些积蓄后,我又尝试进购纱巾、披肩、太阳帽等商品,提供拍照服务时向游客推销。旅游淡季,我就在镇上的餐馆打工,每月也有千把块的收入。

赶上了国家脱贫攻坚的好政策,我家被确定为村里的建档立卡贫困户,并获得了危房改造项目4.5万元的补助资金,我们在原址上建起了新居,又用到户产业扶持资金,将新居装修成具有浓郁藏族风情的民宿。

经营民宿有了稳定收益后,我又增建了餐厅和厨房,让客人们足不出户就能吃上地道的特色饭菜。去年,民宿收入突破了30万元,今年到现在已超过20万元。

为了让客人的体验感更加丰富,我购置了马匹,并在餐厅准备了精美的民族服饰。客人可以在晚餐后,换上藏袍,骑马登上南山顶。从高处看青海湖,景色又不一样,一趟行程约一小时,收费一百元。

我是喝着青海湖水长大的女儿。这片圣湖滋养了我们世代生活在这里的人们,是我们最宝贵的财富。只有用心守护好青海湖的绿水青山,我们的幸福生活才能长久绵延。

数说

近五年,三江源水量总体偏多,三江源地区水体与湿地生态系统面积净增加309平方公里,每年为下游18个省(自治区、直辖市)和5个周边国家提供600亿立方米的源头活水,分别占长江、黄河、澜沧江总水量的1.8%、49.4%和17%。

生物多样性不断丰富,据不完全统计,三江源国家公园区域现有雪豹约1000只,藏羚羊7万余只,野牦牛1万余头,藏野驴3.6万余头,白唇鹿1万余头,仅在昂赛大峡谷就监测到金钱豹17只。

世界级盐湖产业基地:2024年,出台建设世界级盐湖产业基地规划,制定、修订资源勘探开采、生态环保、智能制造等标准28项,全力推进盐湖资源有序开发、产业绿色发展,生产钾肥749万吨、碳酸锂13.5万吨,分别增长4.8%、22.3%,建成投产国内最大的万吨食品级氧化镁项目。

国家清洁能源产业高地:2024年,青海省能源领域投资超过583亿元,其中清洁能源投资400亿元,是青海历史上完成能源投资最多的一年。截至目前,全省电力装机达7590.47万千瓦(含储能),清洁能源装机7181.48万千瓦,占比94.61%;新能源发电装机5513.46万千瓦,占比72.64%。

国际生态旅游目的地:2025年上半年,全省接待游客2730.57万人次,旅游总花费234.8亿元,同比分别增长21.14%、20.3%。

绿色有机农畜产品输出地:今年以来,青海持续增加绿色优质供给,绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证总数达1235个,有机草原监测面积达3.35亿亩(1亩≈0.067公顷),48个产品入选“全国名特优新农产品”名录。1-5月,全省农产品出口额达2.6亿元,同比增长44.9%,增速高居全国榜首。

牦牛藏羊原产地可追溯工程覆盖39个县市区,900余万头(只)牦牛藏羊信息实现全程可溯。全省获STC认证企业48家、产品51个。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号