这个夏天,青海的“凉爽”火了。

朋友圈里,青海湖避暑照频频刷屏:湛蓝湖水映照云天,远处雪山静默矗立,岸边油菜花铺展成金色画卷。比风景更引人惊叹的,是配文里的“温度暴击”:“西宁夏天平均气温只有19℃,晚上睡觉还要盖薄被!”让饱受高温困扰的网友直呼“羡慕不已”。

天赐“凉”缘,曾默默藏于高原深处,如今却已成为青海经济发展的“热引擎”。今年上半年,青海接待游客2730.57万人次,同比增长21.14%;旅游总收入234.8亿元,增长20.3%。尤其凭借“清凉气候+生态奇观+品质体验”的多重吸引力,青海真正让“凉资源”爆发出了“热效应”。

从“朋友圈刷屏”到“经济热效应”,青海如何将“凉”变成“热”?其答案在于:把老天爷赏的“凉资源”,变成游客能摸得着、体验得到、记得住的“热消费”。青海的“凉”,不仅是体感的舒适,更是生态、文化与体验的深度融合,让每个人都能在凉爽的风里,读懂这片土地的独特魅力。

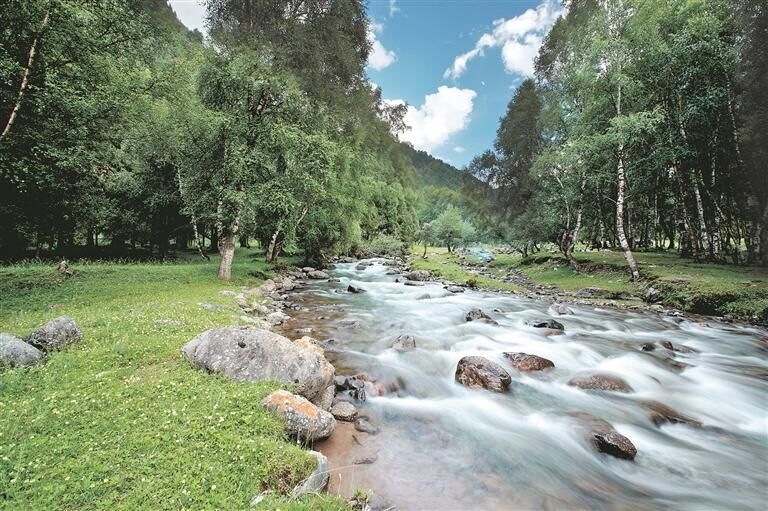

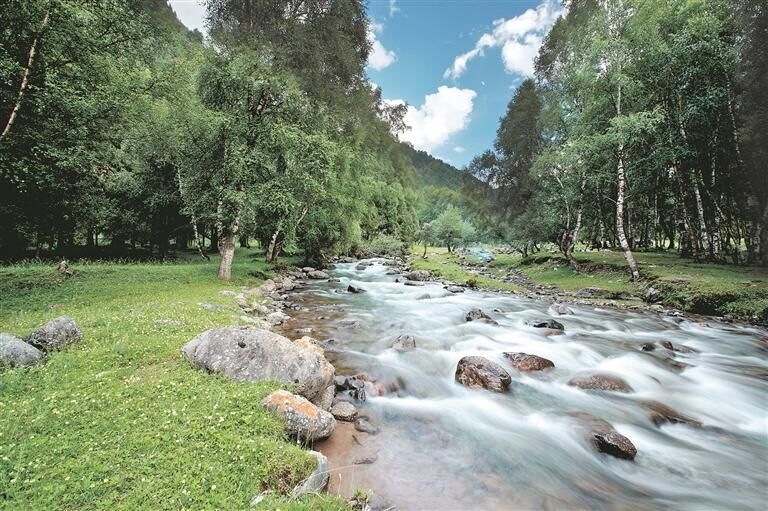

湟中水峡盛景。何杰 摄

湟中水峡盛景。何杰 摄

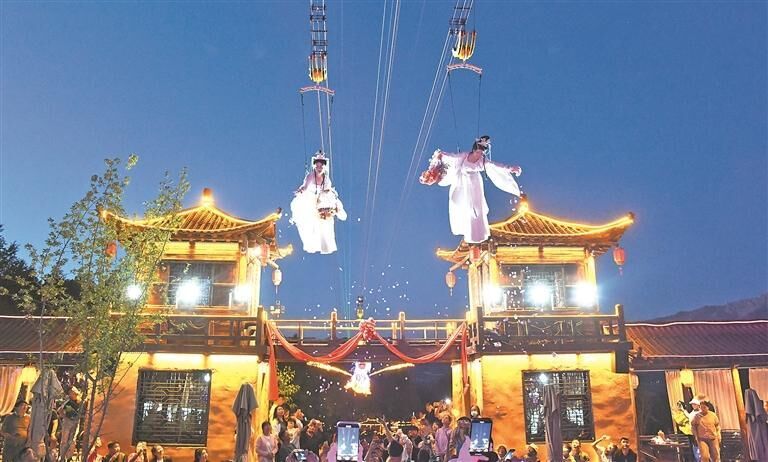

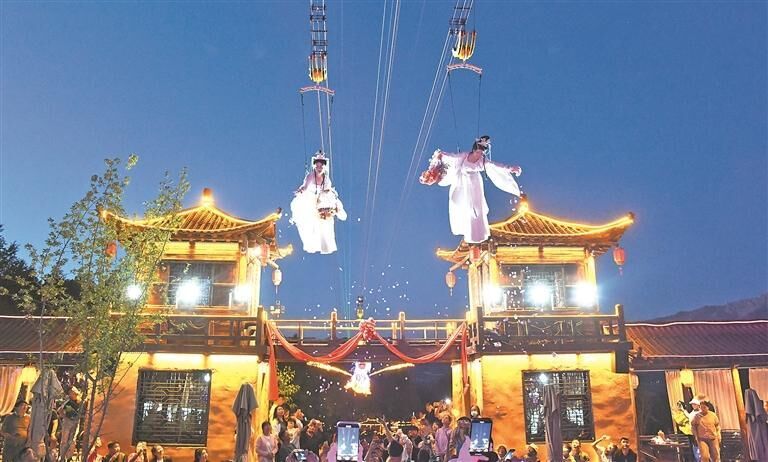

文化表演,游客消费热。李娜 魏雅琪 摄

文化表演,游客消费热。李娜 魏雅琪 摄

“清凉”的自然馈赠:青海冷凉气候的绿色基因

8月西宁,来自广州的李女士刚下飞机就急忙翻出薄外套,她欣喜地说:“广州39℃,这儿穿外套真舒服,简直是天然空调!”街头烤肉店老板马师傅一边忙活一边笑道:“今年客人多了三成,‘不用空调’就是我们青海的金字招牌。”

今夏,持续高温催热“清凉经济”,青海成为许多游客心中的“避暑天堂”。携程数据显示,“青海避暑”搜索量环比上涨80%,青海湖、茶卡盐湖周边的民宿6月底就一房难求,部分热门民宿需提前一个月预订。西宁曹家堡国际机场T3航站楼正式投运,航班与客流量持续攀升。

青海省气候中心高级工程师王紫文提供的数据,揭示了这份“清凉”底气:近十年,西宁30℃以上高温日数仅占夏季总天数的7%,远低于中东部城市;2025年6月1日至8月31日,西宁平均气温17.1℃,平均体感温度仅14.2℃,75%的天数处于“舒适”等级。

王紫文介绍,依据连续5天滑动平均气温≥22℃的入夏标准,2016年以来,仅2016年(8天)、2017年(9天)、2022年(4天)、2025年(8天)4次入夏,夏季时长均不足10天。当地人调侃,青海只有两季——冬季和大约在冬季,恰是这种凉爽短夏的真实写照。

西宁的“天生凉爽”,源于青藏高原的地理禀赋——青海地处青藏高原东北部,高海拔导致空气稀薄、保温作用弱,昼夜温差大且年均气温偏低。同时,其深居内陆的大陆性气候受冬季强冷空气与夏季冷涡系统共同影响,最终形成冬季严寒漫长、夏季短暂凉爽的独特气候特征。西宁的冷凉气候主要体现在高温日数少、夜间温度低、入夏晚且夏季短、体感温度低等方面。

然而,这份“凉缘”也曾遭遇“捧着金碗讨饭吃”的窘境。一位青海湖商户回忆:“10年前周边只有简陋的农家乐,游客看一眼湖、拍张照就走,旺季不到一个月。”直到青海将“清凉资源”纳入生态旅游核心资源,一场“破局之战”才真正开启。

“冷凉气候是中国夏季的稀缺资源。”王紫文表示,独特的冷凉气候,正在成为青海高质量发展的新优势。为精准服务“冷凉品牌”建设,青海省气象局近年推出一系列创新举措。

“我们为打造避暑旅游目的地等冷凉气候品牌提供技术支撑,助力打造冷凉农产品的气候品牌。”王紫文介绍,青海省气象局开展了一系列“气象+文旅”的服务示范工作。

盛夏藏“凉”机,在冷凉气候的加持下,“清凉经济”成为青海高质量发展的“绿色动能”。不仅为当地居民提供了舒适的生活环境,更为打造“清凉经济”奠定了坚实的基础,成为青海文旅独一无二的“绿色基因”。

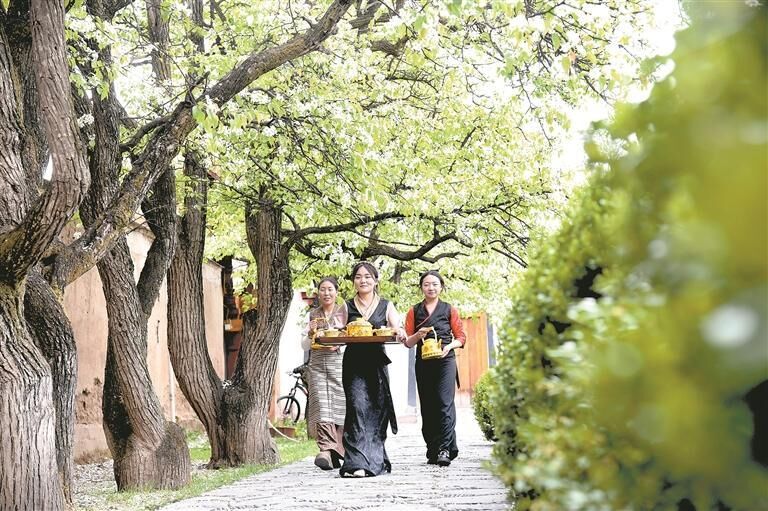

青海民族特色美食。李娜 魏雅琪 摄

青海民族特色美食。李娜 魏雅琪 摄

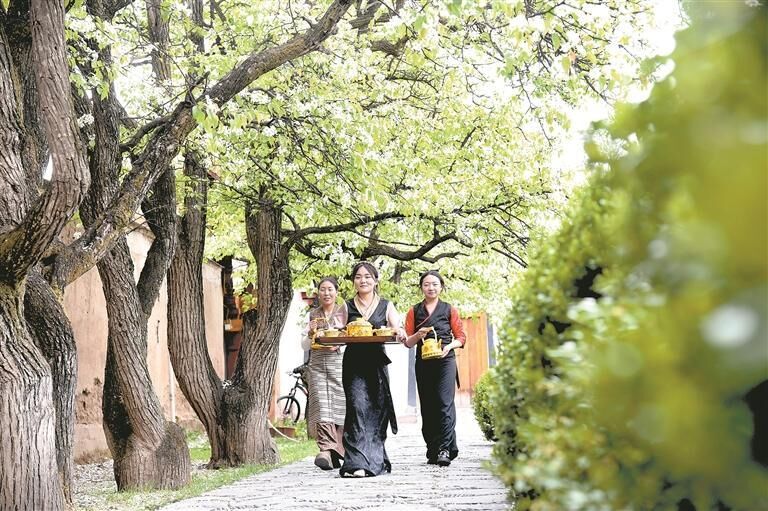

生态旅游。李娜 魏雅琪 摄

生态旅游。李娜 魏雅琪 摄

“清凉”的价值转化:从气候优势到经济竞争力

“以前谁知道‘凉快’也能变成旅游资源?”西宁导游老张从业20年,亲历了青海旅游的蜕变。过去青海旅游还停留在“看景打卡”的初级阶段,基础设施薄弱,景区服务单一,产业链条短小,“清凉”只是游客拍照时的一句感叹,却留不下真金白银的消费。

怎样把稀缺资源变成真正竞争力?青海选择重新定义“清凉”——不再止于气候标签,而是将其作为核心IP,用“清凉+生态+文化+体验”的组合拳,让“自然凉”酿成“创意热”。

于是,青海湖旁的星空露营基地,游客裹着薄毯躺在帐篷里,抬头就是银河横跨夜空;西宁的“西海2261·河湟文化大集”上,游客一边看唐卡艺人勾线,一边尝着冰镇的牦牛酸奶,手里还能带走一个文创产品;茶卡盐湖通过将盐文化知识融入研学体系,实现盐文化的沉浸式体验与传播;群加国家森林公园里,负氧离子裹着清凉扑面而来,成了“天然氧吧避暑游”的新宠……

青海还深挖河湟文化底蕴,设计出多条“文化+清凉”特色线路,让游客在纳凉的同时,触摸青海的历史肌理——在青海省博物馆触摸河湟历史脉络,清凉中开启知识探寻;在平安驿・河湟民俗文化体验地,品尝特色美食,欣赏民俗表演,体验原汁原味的河湟风情;到柳湾彩陶博物馆,跨越千年寻觅远古“人间烟火”等。

这样的“沉浸式体验”,正是青海破局的第一步。

近年来,青海围绕“清凉”做足“体验文章”:启动生态旅游空间布局和产业发展、低空旅游、科技创新引领文旅新质生产力发展、户外运动产业发展等规划编制。举办生态研学高质量发展座谈,开展“长江少年行”主题研学。完成数智化自驾游服务平台可行性研究,搭建《跟着百度地图驾游青海》服务框架。丰富夜间文旅消费集聚区体验,豹街、特色小镇频频亮相央视。开行“大美青海·幸福西藏”“夏都西宁·魅力海西·秘境茫崖”等旅游专列49趟次,推出“花期乡遇”等乡村旅游赏花精品线路,4条线路入选全国乡村旅游精品线路。

不能让游客只来“躲凉”,要让他们“玩得有料、记得住青海”,这正是青海“清凉经济”破局的核心思路。如今,青海的“清凉经济”已不再是短期热度,而是拉动民宿、餐饮、文创、零售的全产业链“链式爆发”。

青海积极探索生态与消费协同发展新路径、创新拓展消费新空间、培育消费新业态,上半年,全省开展系列促消费活动110场,创新打造“青海拉面+环湖骑行驿站+多业态融合”和“1+10”融合服务消费场景,首创“银发旅游+消费”融合模式。同时,发放“山宗水源 惠游青海”消费券1214万元,直接拉动消费4586万元,间接带动消费3.2亿元。

青海省商务厅数据显示,今年1月至7月,全省实现社会消费品零售总额577.25亿元,同比增长4.9%,高于全国增速0.1个百分点,自2024年以来首次超过全国增速。这场“清凉经济”的崛起,不是“靠天吃饭”,不是简单的“看景纳凉”,而是一场从“物理凉爽”到“体验升温”的深度变革。

青海特色美食,获得游客青睐。李娜 魏雅琪 摄

青海特色美食,获得游客青睐。李娜 魏雅琪 摄

在草原民宿赏美景。海晏县文体旅游广电局供图

在草原民宿赏美景。海晏县文体旅游广电局供图

“清凉”的长效守护:让凉爽竞争力持续“保鲜”

青海的“凉”,是珍贵的天然财富,更是需要用心经营的长久竞争力。

在西宁市湟中区群加藏族乡国家森林公园黑峡景区内,一座融合高原特色与高端服务的文旅项目——“云上群加”金陵山水项目于5月底正式投入运营,94间特色民宿错落有致地分布在山野之间,可以感受到高原特有的清凉,为游客带来别具一格的高原康养文旅体验。

“我们为不同客人设计了多种房型。”该项目销售总监李洋洋介绍,“有游艇木屋、藏式木屋,还有太空舱。”除了特色住宿,还打造了超大露营基地、登山徒步路线和萌宠乐园,游客还可与梅花鹿亲密接触。近年来,群加藏族乡逐步把群加乡的绿水青山和特色资源禀赋转变为推动发展的实际成效。

这只是青海大力发展乡村生态产业,打造生态旅游示范地,融入国际生态旅游目的地建设中的一个缩影。为让“清凉资源”不限于“夏季限定”,青海正以生态保护为根本,以创新与智慧为两翼,持续推进旅游基础设施与服务体系升级。

青海省累计投入13.13亿元,实施景区提升、生态停车场扩容、旅游公路建设等工程,青海湖旅游公路全线通车,形成“横向贯通、纵向连接”的旅游公路交通网络;青海湖二郎剑景区停车位增至10059个,沿线通信基站数量逾600个,景区基础设施不断完善。

在智慧化建设方面,青海省文化和旅游厅安排省级文旅专项资金9000万元,支持国家公园科研监测中心、VR沉浸式体验中心等项目建设,初步建成青海湖一体化指挥调度平台。紧跟智慧旅游发展形势,上线运行“智游青海”文旅公共服务平台,整合景区导览、票务预订、投诉处理等功能,为游客提供“一站式”文旅综合服务体验。

值得关注的是,在文旅融合发展的浪潮中,青海凭借其独特的生态、历史、民族文化等资源,努力将自身的资源优势转化为文化品牌优势,把“清凉资源”打造成“长红IP”。

“雪豹‘宁萌’的玩偶太可爱了,还能通过它了解青海的生态故事!”在西宁非遗市集上,来自上海的游客王女士买下一套雪豹文创产品。自2024年9月西宁发布“雪豹之都”形象标识与城市IP“宁萌”后,40余款文创产品融入多元场景。

今年5月,西宁市正式发布以“生态高地、中国夏都、雪豹之都、丁香之城、古城西宁”为核心的五大城市IP体系,“清凉”作为重要内核,贯穿其中。

从气候优势,到“生态+文化+体验”的深度融合,再到全产业链的联动发展,青海的“清凉之风”正演变为一场资源变现、产业升级与文化传播的深刻实践。这片土地上的“凉”,早已超越体感舒适,成为驱动高质量发展的可持续“热力”。

(来源:青海日报)

青公网安备 63010302000042号

青公网安备 63010302000042号